10月4日晚,央视《对话》特别邀请了在外贸“新三样”领域的龙头企业代表和专家,解读中国新能源出海为世界绿色低碳转型所作出的贡献。

他们分别是:

张 雷 远景科技集团董事长

钟宝申 隆基绿能董事长

秦海岩 世界风能协会副主席、中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长

朱 弢 《财经》杂志副主编

本文摘录对话嘉宾的精彩内容如下:

从外贸“新三样”到出海“新五样”

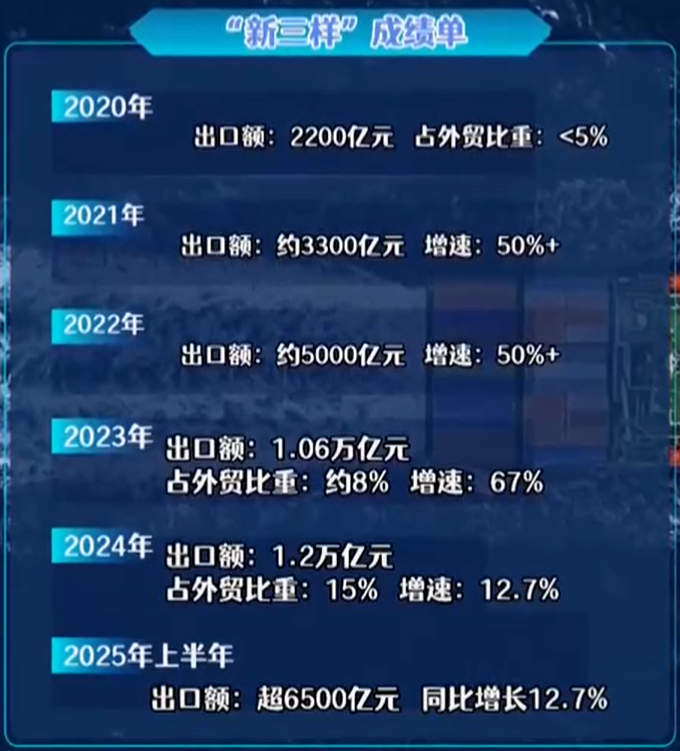

过去五年中国经济向绿而行、向新而生,一场关乎全球产业格局的绿色变革悄然启幕,而“新三样”正是这场变革中最耀眼的“中国名片”。五年来,“新三样”从“默默无闻”到“全球领跑”,用数据书写着奇迹,2020年,“新三样”出口额还只有2200亿元,占外贸出口比重不足5%;但到2023年,这一数字突破1万亿元,2024年更攀升至1.2万亿元,占比跃升到15%;2025年上半年,它们继续以12.7%的增长,成为拉动中国外贸增长的“顶流”。

新能源出海是为了躲“内卷”吗?

当前,中国新能源正在经历一轮前所未有的“内卷”考验,很多人质疑中国新能源出海是为了躲避“内卷”,围绕这个话题,

秦海岩:“首先外面没人值得我们去卷,第二,新能源走出去更多是我们技术能力,产业能力的溢出,我们有这个能力了,我们就要走出去,用我们这样的能力支持其他国家发展,任何国家都需要电力,都需要能源,都需要便宜的能源,无论经济发展也好,人民过上美好生活也好,这都是基本的条件。”

钟宝申:光伏从它出生就是最早从欧洲应用开始,然后中国应用,通过中国力量光伏发展起来,然后走向全球。它是这样一个过程,所以它一出生的时候,其实就是因为欧洲的需要。所以现在说大家出海是因为某种原因逼的或者怎么样,我认为也不是这样,是因为那个地方的客户有需求,而中国的产品有竞争力,我们能够帮助他们解决问题,能够帮助他们有的是运用上绿色的经济的电力,有的是能够帮助他通过电力来直接改善他的生活。所以我觉得这个才是我们出海的最根本的动力,不可能出海一个客户不需要的东西。

张雷:我们出海不是为了躲避内卷,其实为的是星辰大海。我们希望能够把中国新能源的产品、技术、文明跟世界分享,我们认为在未来全球经济保持 3% 左右的增长的情况下, 80 年之后全球经济规模还要再增长十倍。随着人工智能、5G通信、机器人的发展,大家想一下,对于能源的需求将会如此之巨大。我们帮助全球大部分国家在碳中和的约束下来打破瓶颈,来开创更加有竞争力的能源系统,这其实是中国能源企业帮助全球实现新繁荣的有效途径。

今年 5 月份,法国总统马克龙参加远景动力在法国工厂的这么一个开工仪式。他左手拿的是法国这个区域当地的煤矿的矿灯,右手举起了远景的动力电池。他说左手代表过去,右手动力电池代表区域的未来。这张照片里我感觉最有意义的地方在于,马克龙他从这个行动表述了对中国新能源企业的认可,也展现了他对中国新能源企业友好的态度。这个也是远景在全球出海这样的一个模式的探索中的认可,所以我感觉还是挺有意义的事情。

中国新能源出海如何直面所谓“过剩产能”输出的质疑?

过去两年,一直有一种声音在质疑中国新能源的出海,其实是中国在向世界输出“过剩产能”,针对这种质疑,

钟宝申:“现在非洲、中东、南美、东南亚很多地区没有电,他们面临着饥荒、疾病,没有教育设施,通过中国方案让他们吃到清洁的水,解决饥荒问题,获得教育和信息,他们的生活变得更好,在这个问题上,我们是理直气壮帮助这些地区的人。”

我也想拿一张图片来说明一下。这个是在非洲的马拉维的村落,当时我们给他们一个学校做了一个分布式的光伏系统。在这个落成的那一天,他们当地的学校的小学生和我们在一起,在这个灯点亮的那一刻,大家一起欢呼,我非常的感动,也感受到我们的工作的意义所在。因为看上去一个很小的光伏系统,但它解决了当地的他们的照明的问题,解决了他们用清洁水的问题。为什么这么多人那么开心地来庆祝?确实我觉得,给他们带来了一个更美好的一个生活。

张雷:“我们所做的其实是通过中国式发展理念,构建全球人类命运共同体。全世界的贫困主要来自于能源贫困,当可再生能源时代到来后,每个国家有空间、阳光、风,通过中国新能源设备就能够实现能源独立,构筑有竞争力的能源系统,这是摆脱能源贫困的关键手段。所以中国输出的并不是过剩产能,中国输出的是这些国家发展经济的希望。”

秦海岩:“新能源走出去最大价值是落实了习近平总书记提出的构建人类命运共同体。终极目标是什么?就是所有的人,所有的老百姓都能过上美好生活。我们是按这样的路径在走,新能源是最好抓手,也是最好的实践方式。我们找到了一条不同于西方过去的发展路径,不同于西方对南方国家的这种发展路径。”

如何才能打破信任鸿沟,实现与世界的和合与共?

中国新能源走出去,让一些个别国家认为中国存在某种威胁,针对这个担忧,现场嘉宾也给出了他们的思考。

钟宝申:“其实中国新能源走出去是创造了一个新的市场,这里面一切都是新的,它是创造了一个新行业、新需求和新就业,我们其实是拓荒者,是修路者。我们有必要在不同的场所,将我们的建设实力展现给不同国家各阶层的人,让大家知道我们做这件事是通过融入、协同和合作,帮当地解决他们的问题,创造更美好的生活。”

张雷:“当今地缘竞争的背后是零和博弈,但是中国新能源出海,它却是一个共创增量,做大蛋糕的过程,它其实是通过中国新能源技术,像一把把钥匙,帮助各个国家来打开它所蕴藏的,过去没有使用的这些无价风能、光能的能量。中国的新能源,一定会是中国的“第五大发明”。中国的新能源技术,必将推动全球更具竞争力,低成本能源体系的建设,而且是中国更加主动、系统在布局这样的一个推动。当每个国家有了这样一个富有竞争力的底层操作系统,他们就能够构筑新的工业体系。中国的新能源就处于这个历史时刻,我们在为全球带来一个新的工业革命的一个开创的世纪,这也是一个中国新能源人非常值得骄傲的使命。”

出海过程中主要目的地有没有发生变化?

张雷:对于目的地的选择,尽管远景在法国、日本、英国也都有投资产品的出口,但我们更加看好全球的南方国家,为什么呢?他们代表了未来的增长,他们也急需于中国的新能源系统技术。目前全球南方国家的经济总量差不多占全球 50% ,但对全球经济增长的贡献却是 80% ,所以他们代表了未来的增长,全球 85% 的人口也在这些南方国家,而南方国家举东南亚为例子,东南亚国家平均人均用电量只有中国的 1/ 5,所以这个背后的空间还非常之巨大。如果中国能够通过我们新能源的系统、技术和产品,帮助这些国家来构建面向未来有竞争力能源体系,这也能够帮助他们打造面向未来新的工业体系。与此同时,这对中国一系列产品的出口,包括中国在当地建设具有全球本土化的生态系统非常有意义。所以说我非常看好全球南方国家这个大市场。

钟宝申:光伏实际上可能和风电都有相同的一个节奏,随着技术的进步,它在不断地扩大它的应用面。最早光伏在2004、2005 年的时候很贵,那时候大概就是四块多一度电,所以最早主要是面向欧洲,后来是美国、日本、澳洲这些发达国家和地区。随着成本的降低,我们开始为全球服务,就是所谓的中国通过技术创新,然后让这个产品具有了服务全球的能力,具有了解决很多,尤其是不发达的国家这些地区帮助他们发展的能力。所以我们的目的地,几乎是全球任何一个角落,有人活动的地方就有了光伏应用,目前基本上达到了这种情况。

美国新能源政策变化,对全球新能源市场影响

美国曾经是新能源发展的旗手,但从最近来看,它重新开始加强化石能源的主导地位,又建起了相关的贸易壁垒,其中就包含关于新能源的产品。怎么理解美国的这种复杂性,以及怎么对待这么一个错综复杂的市场?

秦海岩:现在一说搞新能源还就跟双碳目标气候变化挂钩,好像说不搞气候变化了、不搞双碳了,新能源就没有必要了。特朗普这两天又退出《巴黎协定》了,风电也不搞了,要发展油气。很多人就悲观说,你看美国人都不玩了,是不是中国也不能搞了?其他国家也不搞了?我觉得这是一个错误的认识。

前几天,我想大家都应该关注到了习近平主席在联合国气候变化峰会上宣布了中国的新一轮自主贡献。当个别国家逆流而动的时候,中国做出这样的承诺,彰显了大国担当,同时一定会鼓舞和坚定国际社会实现低碳转型发展的信心和决心。

我们回溯历史,为什么我们要发展新能源?最早的一轮发展新能源是上个世纪70、80 年代,为什么?1973 年第一次石油危机,没有油了?所以大家说这个能源安全怎么办?我要能源安全、能源独立。所以是对石油的供应峰值产生了恐惧和担忧,没有油可用了,所以要发展新能源。任何国家都有风,都有光,我们要靠新能源来代替化石能源,这是第一轮。

第二轮才说人类突然发现全球气候变暖、气候变化是个大的灾难,人类的生存的基本都没有了,这是灾难性事件,全球都联合起来,《京都议定书》《巴黎协定》应对气候变化,要减排二氧化碳,停止对化石能源使用和燃烧。这时候大家说我们要对需求峰值担忧,这个峰值不能再高了。

但实际上,上一轮因为能源安全导致的能源转型,化石能源占比下降了10%。这一轮因为双碳、零碳这样的目标,十几年化石能源只下降了4%,所以安全的驱动比环境的驱动要有力的多。

那到现在我们又面临什么形势?地缘政治冲突,贸易摩擦逆全球化。所以现在大家担心什么?石油的贸易是不能保证了,贸易峰值成了大家担心的主要的因素了,所以新能源就成为一个主要的选择。刚才讲了任何国家都有风,都有光,不像只中东有油。目前驱动是因为地缘政治,是因为对贸易的安全性,所以大家要发展新能源。每个国家态度也不一样,美国特朗普虽然不让搞了,但是在一些州风光好的地方还会发展新能源。

第二,欧洲没油、没煤、也没天然气,怎么办?一定是要大力新能源。反对,我们也一定要去,他再反对也会需要我们的,我们要坚定不移的利用新能源,淘汰化石能源,这是我们的强项。我们要把我们资源禀赋的劣势转成我们技术和生产能力的优势。所以说每个国家面临的情况不一样,现在可以说哪里有需求,走向哪里去。

信息来源:CCTV《对话》节目

返回

返回

京公网安备11010702002684

京公网安备11010702002684